हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में कैसे पता चला? आइजिक ऐसिमोव हिंदी अनुवादः अरविन्द गुप्ता HOW DID WE FIND OUT ABOUT BEGINNING OF LI...

हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में कैसे पता चला?

आइजिक ऐसिमोव

हिंदी अनुवादः

अरविन्द गुप्ता

HOW DID WE FIND OUT ABOUT BEGINNING OF LIFE?

By: Isaac Asimov

Hindi Translation : Arvind Gupta

1 स्वयंस्फूर्त प्रजनन

हम सब को पता है कि मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं, कुत्तों के पिल्ले होते हैं और बिल्लियां, छोटी बिल्लियों को जन्म देती हैं। चिड़ियाघर की सैर करते हुए हम देखते हैं कि भालुओं के शिशु होते हैं और हिरनों के हिरनौटे होते हैं। जानवर के हरेक शिशु को एक जीवित जानवर मां जन्म देती है। यह मां खुद किसी अन्य मां से जन्मी होगी। और इसी तरह यह सिलसिला जारी रहा होगा।

आपकी खुद की मां कभी आपकी नानी की बेटी रही होंगी। और आपकी नानी कभी आपकी परनानी की बेटी रही होंगी आदि। कुछ जीव जैसे पक्षी अंडे सेते हैं। हरेक जीवित पक्षी ने किसी अंडे से जन्म लिया होगा जिसे उसकी मां ने सेया होगा। उसकी मां भी एक अंडे से जन्मी होगी जिसे उसकी मां ने सेया होगा। और यही बात पौधों पर भी लागू होती है। अगर आप कोई पौधा उगाना चाहते हैं तो आपको उसके बीज बोना होगा। यह बीज उससे पहले के पौधों पर उगे होंगे। पहले वाले पौधे उससे पहले उगे पौधों के बीजों से पनपे होंगे, आदि।

यह सब शुरू कहां से हुआ? क्या यह प्रक्रिया हमेशा से चल आ रही है? या फिर कभी पृथ्वी पर एक मूल मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भालू, मुर्गी या फूल थे?

अगर ऐसा था तो यह सब मूल जीव कहां से आए? मौजूदा काल से पहले लोगों को यह कोई बड़ा अजूबा नहीं लगता था।

कम-से-कम कुछ जिन्दा जीवों के बारे में उन्हें यह बिल्कुल भी अजूबा नहीं लगता था। जीवन के कुछ रूप खुद अपने आप पैदा होते थे - मालूम नहीं कहां से। यह बात विशेषतौर पर उन जीवों पर लागू होती थी जो या तो हमारे किसी काम के नहीं थे या फिर वो हमें परेशान करते थे। उदाहरण के लिए बहुत कम लोगों की रुचि मगरमच्छों और सांपों में होती है। बहुत कम लोग ही उन्हें चाहते हैं। अधिकांश लोग उन्हें मारकर खत्म करते हैं। फिर भी वे पैदा होते ही रहते हैं। विलियम शेक्सपियर के नाटक एंटनी और क्लीयोपेट्रा में एक पात्र है लेपीडस जो एक रोमन जनरल है। शेक्सपियर उससे यह कहलवाते हैंः ‘मिस्त्र का तुम्हारा सांप तुम्हारी मिट्टी में सूर्य के प्रकाश से पैदा होगा, और यही बात मगरमच्छ पर भी लागू होगी।’

शायद कुछ लोग मानते हों कि मगरमच्छ और सांप, धूप में तपती मिट्टी से पैदा होते हैं। पर असल में यह सच नहीं है। मगरमच्छ और सांप अंडे सेते हैं जिनसे मगरमच्छ और सांप के बच्चे निकलते हैं। परन्तु छोटे और बहुतायत में पाए जाने वाले जीवों के बारे में क्या? रेफ्रेजिरेशन से पहले मीट (मांस) जल्दी खराब होकर सड़ने लगता था। फिर उसमें भुनगे जैसे कीड़े रेंगने लगते थे।

ऐसा लगता था जैसे सड़ते मांस में से जिन्दा भुनगे पैदा हुए हों। जैसे किसी मृत चीज से जीवन खुद-ब-खुद पैदा हुआ हो। अगर इस प्रकार भुनगे पैदा हो सकते तो सही परिस्थितियों में जीवन के अन्य रूप भी इसी प्रकार जन्म ले सकते होंगे। हो सकता है कि हजारों साल पहले सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, कुत्ते और इंसान भी इसी प्रकार मृत चीजों से पैदा हुए हों। जीवन को मृत पदार्थ से पैदा होने को स्वयंस्फूर्त जनन कहते हैं।

इसका मतलब होता है बिना बाहर की मदद से जीवन की उत्पत्ति। पुराने जमाने में विद्वान लोग स्वयंस्फूर्त जनन की अवधारणा को सही मानते थे।

1668 में एक इतालवी डाक्टर फ्रांस्सिको रेयडी (1626-1697) ने इस अवधारणा का परीक्षण करने की ठानी। हो सकता है कि कुछ छोटे जिन्दा जीव सड़े मीट पर अंडे सेते हों? अंडे इतने छोटे हों कि वो लोगों को दिखाई ही न देते हों। और शायद इन अदृश्य अंडों से भुनगे निकलते हों। अपने प्रयोग के लिए रेयडी ने ताजे मीट को आठ भिन्न-भिन्न कांच के फ्लास्कों में रखा। उसने चार बर्तनों को सील किया जिससे कि उनमें कोई चीज अंदर न जा पाए। चार बर्तनों को खुला छोड़ा जिससे कि मक्खियां बर्तन में घुसकर मीट पर बैठ सकें। कुछ दिन बीतने के बाद खुले बर्तनों में मीट सड़ने लगा, उनमें बदबू आने लगी और उनपर भुनगे भुनभुनाने लगे। जब रेयडी ने सीलबंद बर्तनों को खोला तो उनके अंदर का मीट भी सड़ा और बदबूदार था पर उनमें भुनगे नहीं थे।

क्या स्वच्छ हवा के अभाव में भुनगे नहीं जन्मे थे? रेयडी ने एक और प्रयोग करने की ठानी। उसने फिर कुछ बर्तनों में ताजा मीट रखा। उसने बर्तनों के मुंह पर कपड़े की जाली बांधी। इस जाली में से साफ हवा तो अंदर जा सकती थी परन्तु मक्खियां नहीं। नतीजा? मीट सड़ गया परन्तु उसमें भुनगे पैदा नहीं हुए।

इसका निष्कर्ष एकदम साफ था। मक्खियों ने अंडे सेए और उन अंडों में से भुनगे निकले जो बाद में खुद मक्खियां बने। बिल्कुल उसी तरह जैसे इल्लियों से तितलियां बनती हैं।

स्वयंस्फूर्त जनन की अवधारणा का यह खंडन था। जब रेयडी ने यह खोज की उस समय वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) में से छोटी चीजों को बड़ा करके देख रहे थे।

एक डच वैज्ञानिक अंतोन वान लेविनहुक (1632-1723) ने 1675 में माइक्रोस्कोप से कई नए सूक्ष्मजीव खोजे जिन्हें सिर्फ आंख से नहीं देखा जा सकता था। आज इन छोटे जीवों को हम सूक्ष्मजीवी कहते हैं। लेविनहुक ने सूक्ष्मजीवियों को तैरते और उन्हें अन्य सूक्ष्मजीवियों को खाते हुए देखा।

यह छोटे सूक्ष्मजीवी कहां से आए? अधिकांश का नाप एक-इंच के सौवें भाग से भी कम था। क्या वे अंडे दे सकते थे?

इन सूक्ष्मजीवियों को देखने के लिए किसी गड्ढे या तालाब का थोड़ा पानी लें। अगर इस पानी में खाने वाला शोरबा (सूप) मिलाया जाए तो सूक्ष्मजीवी उसे खाएंगे। इससे उनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस सूप में कुछ अन्य चीज मिलाने की जरूरत नहीं है। इस ताजे बने और छने सूप को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें कोई सूक्ष्मजीवी नजर नहीं आएंगे। पर उसे कुछ देर शांत छोड़ने के बाद वो सूक्ष्मजीवियों से भरा जाएगा।

यह स्वयंस्फूर्त जनन की अवधारणा का एक अच्छा उदाहरण है। मृत सूप में से जीवित सूक्ष्मजीवियों का उत्पन्न होना। पर क्या यह वाकई में सच है?

यह सम्भव है कि आसपास की हवा में सूक्ष्मजीवी तैर रहे हों। अगर वो इत्तिफाक से इस सूप में गिर गए तो फिर उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस अवधारणा के परीक्षण के लिए 1748 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन टी नीडुम (1713-1781) ने मांस के ताजे सूप पर प्रयोग किए। उसने सूप को एक बर्तन मे उबाला जिससे कि उसमें मौजूद सभी सूक्ष्मजीवी नष्ट हो जाएं। फिर जब गर्म था उसी स्थिति में उसने बर्तन को सीलबंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब उसने बर्तन खोला और सूप का माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना किया तो वो सूक्ष्मजीवियों से भरा था। उसने स्वयंस्फूर्त जनन की अवधारणा के सही होने का ऐलान किया - क्योंकि बर्तन के सीलबंद होने के बाद उसमें बाहर से कुछ गिरा नहीं था।

एक व्यक्ति जो इस बात से असहमत था वो था लजैरो स्फैललैनटाशनी (1729-1799)। क्या नीडुम ने शुरुआत में सब सूक्ष्मजीवियों को ठीक तरीके से नष्ट किया था? उसने उस शोरबे को कम देर के लिए उबाला था।

स्फैललैनटाशनी ने उस प्रयोग को दुबारा दोहराया। 1768 में उसने सूप को आधे घंटे तक उबाला। उसके बाद उसने बर्तन को सीलबंद किया। उसके बाद चाहें कितने दिनों के बाद उसने बर्तन को खोला उसे उसमें एक भी सूक्ष्मजीवी नहीं मिला। स्फैललैनटाशनी के अनुसार हवा में छोटे सूक्ष्मजीवी तैरते हैं और सूप में मिले सूक्ष्मजीवियों का वही स्रोत्र हैं।

स्फैललैनटाशनी ने हरेक सूक्ष्मजीवी की माइक्रोस्कोप के नीचे जांच-परख की और पाया कि हरेक सूक्ष्मजीवी दो जीवित सूक्ष्मजीवियों में बंटता है। वहां कोई अंडे नहीं थे। सूक्ष्मजीवी बस दो भाग में बंट जाते थे। इस प्रकार उनकी संख्या में बढ़ौत्तरी होती थी।

थियाडे ारे श्वान

पर क्या हवा में हर समय सूक्ष्मजीवी तैरते रहते हैं? एक जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर श्वान (1810-1882) ने इस अवधारणा का परीक्षण किया। उसने भी स्फैललैनटाशनी जैसे ही शोरबे को उबाला पर उसने बर्तन को सीलबंद नहीं किया। उसने शोरबे का हवा के साथ सम्पर्क स्थापित किया। उसने इस हवा को खूब गर्म किया जिससे कि उसमें मौजूद सभी सूक्ष्मजीवी नष्ट हो जाएं। उस शोरबे में कोई भी सूक्ष्मजीवी नजर नहीं आया। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शायद हवा में कोई ऐसा महत्वपूर्ण तत्व हो जिससे स्वयंस्फूर्त जनन होता हो। हवा को उच्च तापमान तक गर्म करने से शायद वो तत्व नष्ट हो जाता हो। उसके कारण सूप में अब सूक्ष्मजीवी पैदा नहीं हो रहे हों।

इसके परीक्षण के लिए फ्रेंच रासायनशास्त्री लुई पास्चर (1822-1895) ने एक नया प्रयोग किया। उसने सूप को बहुत देर तक उबाला जब तक उसके सभी सूक्ष्मजीवी नष्ट हो गए। फिर उसने सूप को एक लम्बी और सकरी गर्दन वाले फ्लास्क में रखा। फ्लास्क की गर्दन पहले ऊपर जाकर फिर एक ओर झुकती और फिर थोड़ा ऊपर उठती - जैसे कि अंग्रजी का अक्षर ‘एस’ अपनी पीठ पर लेटा हो। सूप ठंडा होने के बाद ठंडी हवा फ्लास्क की लम्बी नली से होकर सूप तक पहुंच सकती थी। अगर हवा में कोई महत्वपूर्ण तत्व होते तो वे अपना कारनामा दिखलाते। पर नली में से केवल हवा अंदर आ सकती थी। उसमें मौजूद धूल के कण सब नली की गर्दन के निचले भाग में अटक जाते थे। पाश्चर को लगा कि अगर हवा में सूक्ष्मजीवी होंगे तो धूल के कणों के साथ चिपक कर वे भी नली की गर्द में अटक जाएंगे। ऐसा ही हुआ और सूप में कोई सूक्ष्मजीवी पैदा नहीं हुए। जब पाश्चर ने फ्लास्क की गर्दन तोड़ी तब हवा के साथ धूल भी सूप तक गई और उसमें तुरन्त सूक्ष्मजीवी पैदा होना शुरू हुए। पाश्चर के प्रयोगों के बाद स्वयंस्फूर्त जनन की अवधारणा का हमेशा के लिए खंडन हुआ। एक जर्मन वैज्ञानिक रुडौल्फ फिरखुव (1821-1902) ने पाश्चर के प्रयोग के बारे में सुनने के बाद लिखा, ‘जीवन सदा जीवन से ही पैदा होता है।’ उसके बाद से वैज्ञानिक इस नियम को मानने लगे।

2 क्रम-विकास (एवोल्यूशन)

जीवन न केवल जीवन से उत्पन्न होता है परन्तु सभी जीवन, लगभग एक ही जीवन से जन्मता है। कुत्तों के हमेशा पिल्ले होते हैं और बिल्ल्यिां, नन्हीं बिल्लियों को जन्म देती हैं। ऊदबिलाव हमेशा नन्हें ऊदबिलावों को जन्म देते हैं। शतुरमुर्ग हमेशा अंडे सेती हैं जिनमें से शिशु शतुरमुर्ग निकलते हैं। बांझ के पेड़ों के बीजों से बांझ के नए पौधे जन्म लेते हैं। हर पौधा, जानवर या सूक्ष्मजीवी जो अपने जैसे अन्य पौधे, जानवर या सूक्ष्मजीवी पैदा करता है उसे एक प्रकार की प्रजाति माना जाता है। मनुष्यों की केवल एक प्रजाति है परन्तु हाथियों की दो प्रजातियां हैं - भारतीय और अफ्रीकी हाथी। लकड़बग्घों की तीन, बिज्जिुयों की आठ, लोमड़ियों की नौ, पिस्सुओं की 500 और अन्य कीड़ों की करीब 660,000 प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकां ने कुल मिलाकर दस लाख अलग-अलग प्रजातियों की खोज की है। इसके अलावा शायद दस लाख और हों - इनमें अधिकतर छोटे जीव और कीट पतंगे होंगे जिनकी अभी खोजे नहीं हुई है। इन हालातों में जीवन कैसे शुरू हुआ होगा, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को काफी माथापच्ची करनी पड़ी होगी। बीस लाख भिन्न-भिन्न जीव कैसे अस्तित्व में आए इस बारे में उन्हें तमाम अटकलें लगाई होंगी।

क्या यह सभी प्रजातियां एक साथ शुरू हुइ? एक ही स्थान पर? एक ही तरीके से? या फिर हरेक प्रजाति के सामने भिन्न-भिन्न परिस्थितियां थीं? पर बिल्कुल भिन्न लगने वाली प्रजातियां असल में एकदम अलग नहीं होतीं। कुछ प्रजातियां मिलकर एक उपसमूह बनाती हैं, फिर यह उपसमूह मिलकर एक और समूह बनाते हैं और इस तरह सिलसिला आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए भेड़ियों और लोमड़ियों की अलग प्रजातियां होती हैं, पर असल में यह जानवर बहुत मायनों में कुत्तों से मिलते-जुलते हैं। शेर, चीते, तेंदुए और जैगुआर सभी बिल्ली जैसे दिखते हैं। कुत्ते, बिल्लियों जैसे दिखने वाले जीव भालुओं, वीजिल और जलव्याघ्र जैसे ही मांसाहारी हैं और इसलिए वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। मांसाहारी के विपरीत पौधे खाने वाले - शाकाहारी जीव भी हैं। इनमें भेड़, हिरन, खरगोश, चूहे आदि शामिल हैं। पर मांसभक्षियों की तरह ही इन जानवरों के बाल होते हैं, गर्म रक्त होता है और वे शिशुओं को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं। इस प्रकार के जीव - शाकाहारी और मांसाहारी - स्तनपाई जीव कहलाते हैं।

फिर बहुत सारे पक्षियों, सरीसृपों और मछलियों की भी प्रजातियां हैं। असल में ये स्तनपाई नहीं हैं पर हड्डियों के कारण स्तनपाई जीवों से मिलते हैं। उन्हें और स्तनपाई जीवों को रीढ़ की हड्डी वाले जीव कहते हैं।

जॉन रे

वर्तमान काल से पहले जीवों के वर्गीकरण पर बहुत काम नहीं हुआ। परन्तु 1660 में एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी जॉन रे (1628-1705) ने गहरे अध्ययन के बाद 18,600 अलग-अलग प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया। शुरू में उसने उन्हें दो समूहों में बांटा। एक समूह में एक-बीज वाले पौधे थे। दूसरे समूह में दो-बीज वाले पौधे थे।

1693 में जॉन रे ने जानवरों का भी वर्गीकरण किया। उदाहरण के लिए उसने खुर वाले और बिना खुर वाले जानवरों के दो समूह बनाए। खुर वाले जानवरों को उसने एक-खुर, दो-खुर, तीन-खुर आदि के आधार पर उपसमूहों में बांटा।

इससे भी महत्वपूर्ण काम था स्वीडिश प्रकृतिवादी कैरोलस लीनियस (1707-1778) का। 1735 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बखूबी पौधों और जानवरों का वर्गीकरण किया। उन्होंने एक-समान प्रजातियों को एक बड़े समूह ‘जेनेरा’ में रखा, सम-जेनेरा को फैमिली में, और सम-फैमिली को आर्डर में, और एक-समान आर्डर को ‘क्लास’ में रखा।

बाद के सालों में एक फ्रेंच वैज्ञानिक जार्ज कूवये (1769-1832) ने एक-जैसे ‘क्लासिस’ का ‘फायला’ समूह बनाया और समान फायला का एक ‘किंगडम’ बनाया। इस प्रकार के वर्गीकरण ने बहुत अच्छा काम किया। इससे सभी जीवित चीजों को एक ऐसे क्रम में सजाया गया था जो देखने में एक पेड़ जैसा लगता था। पेड़ का तना जीवन का द्योतक था। तना चार किंगडम्स में बंटता था -

जानवर, पौधे और दो प्रकार के सूक्ष्मजीवियों में। आगे हरेक किंगडम, फायला में बंटता, जो क्लासिस में बंटते, जो फिर आर्डर, फैमिली और जेनेरा में बंटते। अंत में जेनेरा अलग-अलग छोटी-छोटी टहनियों में बंटते - जो दरअसल 20 लाख प्रजातियां को दर्शाती थीं। जब वैज्ञानिकों ने इस ‘जीवन के पेड़’ को देखा तब वो अचरज करने लगे - क्या जीवन का विकास भी कहीं पेड़ जैसे ही नहीं हुआ? क्या सभी स्तनपाई, पक्षी, सरीसृप आदि किस मूल रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी से उत्पन्न हुए? क्या कोई मूल स्तनपाई था जिससे बाकी सभी स्तनपाई जन्में? क्या कोई प्रजाति धीरे-धीरे करके एक नई प्रजाति में परिवर्तित हुई?

एक प्रजाति के धीरे-धीरे करके एक नई प्रजाति में बदलने की अवधारण को क्रम-विकास या एवोल्यूशन कहते हैं।

यह सच है कि हमें प्रजातियों की बदल दिखाई नहीं देती। इतिहास में हमेशा से बिल्लियां, बिल्लियां रही हैं और कुत्ते, कुत्ते रहे हैं। पर इतिहास तो केवल पांच हजार साल पुराना है। इस प्रकार के परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं और उनमें पांच हजार सालों से कहीं लम्बा समय लगता है।

जीवन का वृक्ष

ज्यां डी लाहमार्क

1800 के बाद से वैज्ञानिक मानने लगे कि हमारी पृथ्वी करोड़ों-खरबों साल पुरानी है और वहां धीरे-धीरे करके क्रमिक-विकास (एवोल्यूशन) अवश्य हुआ होगा। वर्तमान में वैज्ञानिक पृथ्वी की आयु को करीब 460-करोड़ वर्ष पुराना आंकते हैं। पर यह प्रजातियां आखिर क्यों बदलती हैं? अगर हम मान भी लें कि ऐसा होता है और बहुत धीमी गति से होता है और इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। पर फिर भी ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इसका कारण फ्रेंच प्रकृतिवादी ज्यां डी लाहमार्क (1744-1829) ने दिया। 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने प्रजातियों मं परिवर्तन को समझाया। उनके अनुसार हरेक पौधा और जानवर अपने जीवनकाल में बदलता है और उनके शिशु इस बदल को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटी गर्दन का, पत्तियां खाने वाला हिरन पेड़ पर ऊपर लगी पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को लगातार खींचता रहता है। इससे धीरे-धीरे करके उसकी गर्दन स्थायी रूप से खिंच कर थोड़ी लम्बी हो जाती है। उसके बच्चों को वो गुणधर्म विरासत में मिलते हैं और उनकी गर्दन उनके मां-बाप से थोड़ी अधिक लम्बी होती है। और यह सिलसिला हजारों साल तक, पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रहता है और उसके बाद वो हिरन एक जिराफ में तब्दील होता है। इसी प्रकार अन्य प्रजातियां तेज, बड़ी, छोटी आदि होती हैं। पर खुद द्वारा हासिल किए गए परिवर्तनों को जीव अपने बच्चों को विरासत में नहीं देते। लाहमार्क ने बार-बार इसका परीक्षण किया और इसे गलत पाया। इससे कहीं उपयोगी सुझाव ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डारविन (1809-1882) ने दिया। 1859 में उन्होंने एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की। इसमें उन्होंने लिखा कि किसी एक प्रजाति के अलग-अलग सदस्य, हमेशा एक-दूसरे से कुछ अलग होते हैं। कुछ शायद अधिक बलवान हों, कुछ ज्यादा तेज दौड़ते हों, कुछ का रंग गहरा हो या आंखें या नाक ज्यादा सुंदर हो।

चाल्सर् डारविन

आसानी से शिकार करने वाले, दुश्मनों से सफलतापूर्वक लड़ने वाले, दुश्मनों से अच्छी तरह छिपने वाले, देर तक भूख सह पाने वाले जानवर अधिक समय तक जिन्दा रहेंगे और उनकी ज्यादा संतानें होंगी। उनके बच्चों में यह गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यह गुण अपने जीवन में सीखे नहीं, वरन वो उनके साथ पैदा हुए थे।

यह सिलसिला पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रहता है और इस प्रकार अपने परिवेश के अनुकूल विभिन्न प्रजातियां बदलती रहती हैं। विभिन्न प्रजातियां अलग-अलग विकास-क्रम के अनुरूप खुद को ढालती हैं - कुछ ज्यादा तेज दौड़तीं, कुछ बेहतर तरीके से छिपतीं, कुछ जमकर लड़तीं हैं।

डारविन का प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक-विकास का सुझाव सफल रहा। धीरे-धीरे करके बहुत से वैज्ञानिकों को उसके पक्ष में प्रमाण मिले। डारविन के कार्यकाल के बाद उनके सुझावों को और बेहतर बनाया गया और आज भी क्रमिक-विकास की अवधारणा पर तमाम चर्चाएं जारी है। आज वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि भिन्न प्रजातियां अन्य प्रजातियों से जन्मी हैं।

3 शुरुआत का जीवन

वैज्ञानिक अब इस अवधारणा को मानते हैं कि जीवों की सभी प्रजातियां अन्य प्रजातियों से जन्मी हैं। उन्हें विश्वास है कि वे इस प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी जानते हैं। जीवन शुरू होने के बाद कुछ जीव न तो किसी का शिकार हुए और वे मरने के बाद मिट्टी में दब गए। फिर मिट्टी सूखी, सख्त हुई और उससे जानवर की खाल, हड्डियां, कवच और पौधों की लकड़ी धीरे-धीरे पत्थर में बदली। इस प्रकार के पत्थरों को खोद कर निकाला गया और उनका आकार हू-बहू मूल जानवर या पौधे जैसा मिला। इन पत्थरों को जीवाश्म (फासिल्स) कहते हैं। कई जीवाश्म तो करोड़ों और कुछ तो सैकड़ा-करोड़ों साल पुराने हैं। यह प्रजातियां आज पाई जाने वाली प्रजातियों से बिल्कुल भिन्न हैं। पर जीवाश्मों की लुप्त हुई प्रजातियों को वर्तमान में पाई जाने वाली प्रजातियों जैसे ही एक क्रम में सजाया जा सकता है।

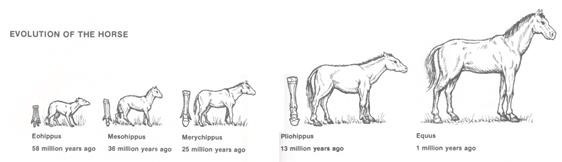

मछली का जीवाश्म

घोड़े जैसे दिखने वाले जीवाश्मों की एक पूरी श्रृंखला है। अगर इन्हें एक क्रम में सजाया जाए तो यह एक छोटे जानवर से शुरू होते हैं जिसके अगले पैरों में चार खुर थे। समय के गुजरने के साथ-साथ यह जानवर एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बदला और बड़ा होता गया। उसके पैर लम्बे होते गए और खुरों की संख्या कम होती गई। आज का बड़े आकार, लम्बे पैरों और एक खुर वाला घोड़ा इसी प्रकार विकसित हुआ। इसी प्रकार बहुत भीमकाय जानवरों के जीवाश्म भी मिलते हैं जो आज से सैकड़ों-करोड़ों साल पहले जीवित थे। वो सरीसृप थे और देखने में आज के मगरमच्छ या छिपकलियों जैसे दिखते थे पर उनका आकार बहुत बड़ा था। इन लुप्त हुए भीमकाय सरीसृपों को आज हम डायनोसौर के नाम से जानते हैं।

ऐसे जानवरों के जीवाश्म भी मिले हैं जिनकी लम्बी पूंछ, छिपकलियों जैसे दांत और पक्षियों जैसे पंख थे। ऐसा लगता है जैसे यह प्रजाति सरीसृपों से उत्पन्न हुई होगी और वो पक्षियों की पूर्वज होंगे। वैज्ञानिक जीवाश्मों की आयु का अधिक बारीकी से अनुमान लगाने लगे। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई देने वाले थोड़े बड़े जीवाश्म करीब 60-करोड़ वर्ष पुराने निकले। उस समय पृथ्वी पर मनुष्यों का कोई नामोंनिशा न था। उस समय कोई कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी, सांप और मछलियां भी नहीं थीं। उस समय पृथ्वी पर हड्डियों वाला कोई जीव नहीं था। सच तो यह है कि उस समय जमीन पर रहने वाला कोई भी जानवर नहीं था।

उस समय जो भी जीव मौजूद थे वे सभी समुद्र में रहने वाले थे और उनमें जो सबसे अधिक जटिल ढांचे के थे उनका नाम टायलोबाईटस था। पृथ्वी पर जीवन का कैसे उद्गम हुआ इसे समझने के लिए हमें आज मौजूद बीस लाख अलग-अलग प्रजातियों को समझने की जरूरत नहीं है। हमें आज से सैकड़ों-करोड़ों साल पहले की चंद सरल प्रजातियों के अध्ययन मात्र से ही शायद अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। पर इस विचार में भी तमाम खामियां हैं। आज से साठ करोड़ वर्ष पहले भी जीवों की तमाम प्रजातियां थीं। उनमें टायलोबाईटस काफी जटिल जीव थे। आज पाई जाने वाली कुछ छोटी और सरल प्रजातियों की तुलना में वे जटिल थे।

टायलोबाईटस की उत्पत्ति आखिर कैसे शुरू हुई? हमें इस बारे में अटकलें लगानी चाहिए। सबसे प्राचीन जीवाश्म केवल साठ करोड़ साल पुराने हैं। हमारी पृथ्वी,सबसे पुराने जीवाश्मों से लगभग सात गुना ज्यादा पुरानी है। इसलिए उपलब्ध जीवाश्मों से पहले भी पृथ्वी पर जीवन होने की सम्भावना है। पर अगर टायलोबाईटस से पहले भी पृथ्वी पर जीव थे तो वो अपने जीवाश्म क्यों नहींछोड़ गए?

घोड़े का विकास

दरअसल जीवाश्म पौधों और जानवरों के उन अंगों के बनते हैं जो

आसानी से पत्थर में परिवर्तित होते हैं। जीवाश्म उन अंगों के बनते हैं जहां पहले हड्डियां या दांत थे, या सीप अथवा लकड़ी थी। यानि जीवाश्म, जीवों के कठोर हिस्सों के बनते हैं।

जीवन विकास के क्रम में यह कठोर भाग बहुत बाद में ही विकसित हुए। टायलोबाईटस के काल में किसी भी जीव की हड्डियां नहीं थीं और न ही किसी पौधे में सख्त लकड़ी विकसित हुई थी।

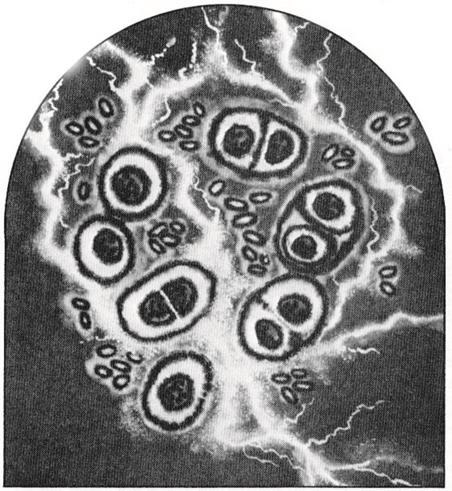

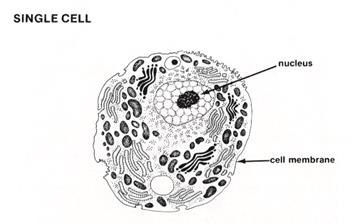

साठ करोड़ वर्ष पूर्व सीपियां भी नहीं विकसित हुई थीं। जीवों के सख्त अंग नहीं थे। पौधे और जानवर, छोटे और मुलायम होने के कारण उन्होंने कोई जीवाश्म नहीं छोड़े। दरअसल, शुरुआत के समय पृथ्वी पर जीवित चीजों में ज्यादातर जीवाणु होंगे - जीवन के यह बहुत छोटे नमूनों का नाप एक-इंच के सौवें हिस्से से भी छोटा होगा। इस प्रकार के जीवाणु अपने सरलतम रूप में एक-कोशिकीय होते हैं।

जीवनक्रम के विकास में बहुत बाद में ही इन कोशिकाओं ने आपस में इकट्ठा होकर बहुकोशिकीय जीवों को जन्म दिया होगा।

एक लम्बे कालखंड के बीतने के बाद ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जिनमें करोड़ों-खरबों कोशिकाएं थीं। एक आम आदमी में करीब 50,000,000,000,000 कोशिकाएं होती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं एकत्रित होती हैं तो फिर उनके समूहों से विशेष प्रकार के अंग बनते हैं - जैसे आंखें, मांसपेशियां, पेट, सीपियां और हड्डियां। जीवनक्रम के विकास के शुरुआती दौर के सरल प्राणी नहीं था। वे सभी छोटे, सरल एक-कोशिकीय जीव थे और वो जीवाश्मों के रूप में अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाए।

बहुत प्राचीन पत्थरों में वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म चिन्ह पाए हैं जो देखने में बहुत पुराने जमाने की कोशिकाओं जैसे लगते हैं।

1965 में एक अमरीकी वैज्ञानिक एल्सो एस ब्रैगहार्न (1915-) ने 300 करोड़ वर्ष पूर्व के पत्थरों में इस प्रकार के सूक्ष्म-जीवाश्म पाए हैं। आजकल वैज्ञानिकों का मान्यता है कि पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 350 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। तब पृथ्वी की आयु केवल 100 करोड़ वर्ष की रही होगी। तब से पृथ्वी पर जीवन फलफूल रहा है।

जीवन का उद्गम कैसे शुरु हुआ? जब हम यह प्रश्न पूछते हैं तब टायलोबाईटस के शुरुआत के बारे में सवाल नहीं पूछते। हमारा सरल सा सवाल हैः पृथ्वी पर 350 कराड़ वर्ष पूर्व इन सूक्ष्मकोशिकाओं में जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई।

2 बिलियन वर्ष का एल्जी जीवाश्म (कैनाडा में)

4 प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल

अगर एक प्रजाति किसी दूसरी से विकसित हुई और अगर सभी प्रजातियां 350-करोड़ वर्ष पहले कुछ सरल जीवों से पहले उपजी हैं तो इन लाखों प्रजातियों में आपस में कुछ समानता तो होनी ही चाहिए। उनमें यह समानता है। सभी जीव और मृत चीजें छोटे-छोटे अणुओं की बनी होती हैं। यह अणु आपस में मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं। और सभी जीवों के परमाणुओं में आपस में बहुत समानता होती है। छोटे जीवाणुओं के परमाणु काफी कुछ चूहों, लाब्सटर्स, बांझ के पेड़ों, मछलियों, गुलाब के पौधों और मनुष्यों से मिलते-जुलते है। कुछ विस्तृत विवरणों के बारे में अभी भी कुछ अपवाद है पर आमतौर पर वैज्ञानिकों में क्रमिक-विकास के पक्ष में सहमति है।

1700 के अंत में रासायनशास्त्रियों ने जीवित चीजों के परमाणुओं का अध्ययन किया। ब्रिटिश रासायनशास्त्री विलियम प्रॉउट (1785-1850) ने 1827 में उन्हें तीन प्रमुख वर्गों में बांटा। पहले वर्ग में मांड और शक्कर थी, दूसरे में वसा और तेल, और तीसरे में कुछ ऐसे पदार्थ थे जो अंडे की जर्दी के सफेद भाग में होते हैं। तीसरे वर्ग को ‘एलब्यूमिन्ज’ कहा गया, जो अंडे की सफेद जर्दी के नाम पर पड़ा। मांड, शक्कर, वसा, तेल आदि के परमाणुओं में कार्बन, हाईडोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। एलब्यूमिन्ज के परमाणुओं में भी इन अणुओं के साथ-साथ नाइटोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं।

हाईड्रोजन आक्सीजन कार्बन

पानी और ग्लूकोज के परमाणु

पर परीक्षण के बाद डच रासायनशास्त्री जेरार्डस जे मुल्डर (1802-1880) ने एलब्यूमिन्ज को अन्य यौगिकों की तुलना में अधिक जटिल पाया। उसने उन्हें ‘प्रोटीन्स’ का नाम दिया। प्रोटीन्स एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ‘पहला या प्रथम’ - शायद जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला पहला महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन्स का था। समय के गुजरने के साथ प्रोटीन्स की जटिलता भी बढ़ती रही। प्रोटीन्स के कुछ परमाणु तो बहुत जटिल - कभी-कभी हजारों और लाखों अणुओं को मिलकर बनते थे। प्रोटीन्स के परमाणु में अणु किसी बेतरतीब तरीके से नहीं सजे हाते हैं।

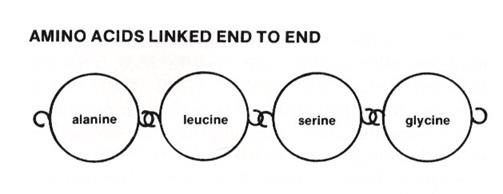

दरअसल प्रोटीन्स सरल परमाणुओं की लम्बी लड़ियां होती हैं जिन्हें अमीनो-ऍसिड कहते हैं। प्रोटीन्स में पाए जाने वाले अमीनो-ऍसिड्स अक्सर 10 से 22 अणुओं के बने होते हैं। उन सभी अणुओं में कार्बन, हाईडोजन, ऑक्सीजन और नाइटोजन के अणु होते हैं। कुछ में सल्फर के अणु भी होते है। प्रत्येक प्रोटीन के परमाणु में बाईस अलग-अलग अमीनो-ऍसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन की श्रृंखला बनाने के दौरान उन्हें किसी भी क्रम में सजाया जा सकता है। और हरेक अलग क्रम के प्रोटीन के गुणों में दूसरों से कुछ अंतर होगा। इससे असंख्यों अलग-अलग प्रोटीन परमाणुओं के बनने की सम्भावना है। मान लें आपके पास चार भिन्न अमीनो-ऍसिड हैं जिनके क्रमांक 1, 2, 3 और 4 हैं। आप उन्हें इस प्रकार 1-2-3-4 या 1-2-4-3 या 2-3-4-1 या 3-4-2-1 अलग-अलग तरीकों से सजा सकते हैं। असल में इस प्रकार के 24 भिन्न तरीके सम्भव हैं।

एक-दूसरे से जुड़े अमीनो-ऍसिड की एक लड़ी अगर आपके पास 20 अलग-अलग अमीनो-ऍसिड हैं तो आप उन्हें 24-बिलियन-बिलियन विभिन्न क्रमों में सजा पाएंगे। असलियत में पाए जाने वाले प्रोटीन परमाणुओं में इन 20 अमीनो ऍसिड्स में से हरेक के दर्जनों होंगे। इस प्रकार अलग-अलग मिलने वाले प्रोटीनों की संख्या पूरे बृहमांड में मिलने वाले सारे अणुओं से भी ज्यादा होगी। सभी जीवित चीजों में प्रोटीन्स होते हैं और उन प्रोटीन्स में मौजूद अमीनो-ऍसिडों के क्रम में अंतर के कारण ही हमें डेसी फूल से व्हेल तक जीवों में एक अद्भुत विविधता दिखाई देती है। डेसी फूल और व्हेल दोनों के प्रोटीन्स अमीनो-ऍसिड के बने होते हैं - बस उनके क्रम अलग-अलग होते हैं। अमीनो-ऍसिड्स का क्रम कैसे निर्धारित होता है? क्यों डेसी के बीज से एक ऐसी जीवित चीज पैदा होती है जिसमें डेसी के प्रोटीन्स ही होते हैं? क्यों व्हेल हमेशा एक ऐसे जीव को जन्म देती है जिसमें व्हेल के प्रोटीन्स ही होते हैं? इस प्रश्न का सबसे पहला उत्तर 1869 में मिला जब स्विस रासायनशास्त्री जोहान एफ मीशर (1844-1895) को कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले एक ढांचे में एक नया पदार्थ नजर आया। इस ढांचे को कोशिका की नाभि (न्यूक्लियस) बुलाया गया। इसलिए मीशर द्वारा खोजे गए पदार्थ का नाम न्यूक्लिक-ऍसिड पड़ा। न्यूक्लिक-ऍसिड परमाणुओं में कार्बन, हाईडोजन, ऑक्सीजन और नाइटोजन के साथ-साथ फास्फोरस के अणु भी होते हैं।

एक कोशिका प्रोटीन्स की तरह ही न्यूक्लिक-ऍसिड के परमाणु भी छोटे परमाणुओं की लड़ियों के बने होते हैं। इन छोटे परमाणुओं की प्रकृति के बारे में लोगों को बहुत कम पता था। पर 1909 में रूसी-अमरीकन रासायनशास्त्री फोईबस ए टी लेवाइन ने उनके ढांचे पर प्रकाश डाला। इन छोटे परमाणुओं को न्यूक्लिोटाइड्स कहते हैं और इनमें हरेक में 40 अणु होते हैं। किसी भी न्यूक्लिक-ऍसिड में केवल चार अलग-अलग न्यूक्लिोटाइड्स होती हैं। पर न्यूक्लिक-ऍसिड्स की लड़ियां इतनी लम्बी होती हैं कि सिर्फ चार होने के बावजूद भी उन्हें प्रोटीन्स जैसे असंख्यों अलग-अलग तरीकों से सजाया जा सकता है।

1944 में कनाडा के वैज्ञानिक ओसवाल्ड टी एवेरी (1877-1955) ने प्रोटीन्स की तुलना में, न्यूक्लिक-ऍसिड्स को कहीं अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक सूक्ष्मजीवी में दूसरे के न्यूक्लिक-ऍसिड (डी एन ए) डालकर उसे एक मिलते-जुलते सूक्ष्मजीवी में बदला। इसमें प्रोटीन्स ने बदल का काम किया। इससे पहले वैज्ञानिकों ने न्यूक्लिक-ऍसिड्स की उपेक्षा की थी और उनके महत्व को नहीं समझा था। पर अब वो उन पर गम्भीरता से शोध करने लगे।

1953 में ब्रिटिश रासायनशास्त्री फ्रैन्सिस एच सी क्रिक (1916-) और अमरीकी वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन (1928-) ने मिलकर न्यूक्लिक-ऍसिड के ढांचे का पता लगाया। उन्होंने यह भी दिखाया कि हर न्यूक्लिक-ऍसिड के परमाणु में खुद की नकल कर एक प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है।

क्योंकि न्यूक्लिक-ऍसिड के परमाणु प्रोटीन परमाणु के आकार को नियंत्रित करते हैं और प्रोटीन परमाणु जीवित प्राणियों की प्रकृति को नियंत्रित करते हैं तो फिर इसके परिणाम साफ जाहिर हैं। न्यूक्लिक-ऍसिड एक जीवित प्राणी में अपनी हू-बहू प्रतिलिपि बनाते हैं जिनमें से कुछ को वे अपनी संतानों को विरासत में देते है। उनकी संतानों के न्यूक्लिक-ऍसिड अपने मां-बाप जैसे प्रोटीन्स बनाते हैं, जिससे उनकी संताने बिल्कुल उनके पालकों जैसे लगती हैं।

क्योंकि न्यूक्लिक-ऍसिड्स खुद की एकदम हू-बहू प्रतिलिपि बनाते हैं इसीलिए कुत्तों के पिल्ले होते हैं और बिल्लियां, छोटी बिल्लियों को जन्म देती हैं। इसमें कभी उलटफेर नहीं होता है। पर कभी-कभी न्यूक्लिक-ऍसिड्स एकदम हू-बहू प्रतिलिपि नहीं बना पाते। कभी-कभी कोई न्यूक्लिोटाइड्स इधर-उधर चली जाती है और उससे थोड़ा फर्क पड़ता है जिसे ‘म्यूटेशन’ कहते हैं। यह अंतर बहुत कम होता है। पिल्ला अभी भी बिल्कुल पिल्ले जैसे लगता है परन्तु अपने भाई-बहनों की तुलना में उसके नाक-नक्श में थोड़ा फर्क जरूर हा सकता है। हर समय होने वाले इन छोटे म्यूटेशन्स की वजह से ही करोड़ों इंसानों का अपना अलग चेहरा होता है। हर इंसान देखने में अलग लगता है और हम उसे पहचान पाते हैं। इन म्यूटेशन्स के कारण ही क्रमिक-विकास और प्राकृतिक-चयन सम्भव हुआ है।

फ्रैन्सिस एच सी क्रिक जेम्स डी वॉटसन

वैज्ञानिकों ने आजतक जीवन की जितनी भी अलग-अलग, छोटे-बड़े जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया है उनमें हरेक में उन्हें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स मिले हैं। इससे हम इस धारणा पर पहुंच सकते हैं कि आज से 350-करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न जीवों में भी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स होंगे। हम एक बार फिर जीवन कैसे शुरू हुआ इस प्रश्न को पूछें तो असल में हमारा सवाल इस प्रकार होगाः सबसे पहले प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स कैसे बने और उनसे सबसे पहला जीवित प्राणी कैसे पैदा हुआ?

5 शुरुआत का वायुमंडल

थोड़ा रुकें। अगर हमारा सवाल है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स सबसे पहले कैसे बने और उनसे जीवन कैसे उपजा तो कहीं हम स्वयंस्फूर्त जनन की बात तो नहीं कर रहे हैं? पर पाश्चर ने तो पहले ही यह सिद्ध किया था कि स्वयंस्फूर्त जनन सम्भव नहीं है।

शायद पाश्चर ने इस बात को पूर्णतः सिद्ध नहीं किया था। उसने यह दिखाया था कि उसके फ्लास्क में कई हफ्ते बीतने के बाद भी स्वयंस्फूर्त जनन नहीं हुआ, और शायद बरसों बीतने के बाद भी न होता। शायद करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर भी जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हों। करोड़ों साल इंतजार करने के बाद शायद पाश्चर के फ्लास्क में भी जीवन के कुछ लक्षण दिखाई देते। अगर हम पृथ्वी के उन हिस्सों पर नजर डालें जहां करोड़ों सालों से कोई नहीं गया है तो क्या वहां हमें मृत पदार्थ से जीवन बनने के कुछ लक्षण दिखाई देंगे?

नहीं! आज हमें पृथ्वी पर हर जगह जीवन मिलेगा - समुद्र में, जमीन पर, पहाड़ों की चोटियों और घाटियों में और रेगिस्तानों में भी। अगर आज प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स कहीं पैदा होते तो निश्चित ही कोई जीवित प्राणी उन्हें तुरन्त खा जाता और वहीं उनका अंत हो जाता। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स के जीवित प्राणी बनने से कहीं पहले ही उनका खात्मा हो जाता। पर आज से 350-करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था।

अगर तब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स महासागरों में उत्पन्न हुए हों तो वे वहीं रहते। वहां उन्हें कोई नहीं खाता। धीरे-धीरे महासागर में उनकी मात्रा बढ़ती जाती। धीरे-धीरे वे बढ़ते और जटिल बनते और शायद उनसे जीवन की शुरुआत होती।

जब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स जटिल हो जाते तो शायद उनसे मिलकर सरल जीवन पैदा होता और उनसे कुछ प्राचीन कोशिकाएं बनतीं। वो अपने आसपास के रासायनों का भोजन करते और उससे उनकी संख्या में वृद्धि होती। इन कोशिकाओं में आपस में भिन्नता और विविधता होती। प्राकृतिक-चयन के कारण उनमें से कुछ पनपते और कुछ मर जाते। इस तरह क्रमिक-विकास का सिलसिला शुरू होता और इसी प्रक्रिया से आज हम सब उत्पन्न होते। पर यह प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स आखिर बनना कैसे शुरू हुए?

अगर उन्होंने सरल, मृत पदार्थ से बनना शुरू किया होता तो शायद वायुमंडल की ऑक्सीजन उन्हें उत्पन्न होने के समय ही नष्ट कर देती। अतीत में आज की तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन पौधों के कारण बनी। पौधे लगातार वायुमंडल की कार्बन-डाईऑक्साइड सोखते हैं और उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

एक कोशिकीय जीव (सूक्ष्मजीव) वर्तमान में पौधों के कारण, वायुमंडल के पांच में से चार भाग नाइट्रोजन के हैं और पांच में से एक भाग ऑक्सीजन का है और केवल तीन हजार में से एक हिस्सा ही कार्बन-डाईऑक्साइड का है। कार्बन-डाईऑक्साइड के एक परमाणु में - एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के अणु होते है। सौ-करोड़ वर्ष पूर्व जब पौधे नहीं थे तब वायुमंडल में ऑक्सीजन भी नहीं थी। ऑक्सीजन की जगह वायुमंडल में कार्बन-डाईऑक्साइड थी। पृथ्वी का वायुमंडल तब नाइट्रोजन और कार्बन-डाईऑक्साइड का एक मिश्रण था। आज भी मंगल और शुक्र ग्रह जीवनहीन हैं और उनके वायुमंडल में मूलतः नाइट्रोजन और कार्बन-डाईऑक्साइड है।

पृथ्वी का मूल वायुमंडल शायद ऐसा न रहा हो। सूर्य के साथ बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों में मूलतः हाईडोजन पाई जाती है। जिस धूल और गैस के बादल से हमारा समस्त सौर-मंडल बना उसमें अधिकांश मात्रा हाईडोजन की ही थी। उसमें हाईडोजन के साथ मिले कुछ अन्य अणु भी होंगे। उनका सबसे आम संयोजन शायद इस प्रकार होगा। मीथेन – जिसमें चार हाईडोजन और एक कार्बन का अणु होता है। अमोनिया - तीन हाईडोजन और एक नाइट्रोजन का अणु। पानी - दो हाईडोजन और एक ऑक्सीजन का अणु। हाईडोजन-सल्फाइड - जिसमें दो हाईडोजन और एक सल्फर का अणु होते हैं।

पृथ्वी जब बनी तब उसके लिए बहुत छोटे और हल्के हाईडोजन के परमाणुओं (हाईडोजन के दो अणुओं) को पकड़कर रख पाना मुश्किल था जबकि कुछ अन्य चीजों को पकड़कर रखना आसान था। तब मूल महासागर के पानी में अथाह मात्रा में अमोनिया और हाईडोजन घुली होगी जबकि वायुमंडल की हवा में मुख्यतः मीथेन, थोड़ा अमोनिया, हाईडोजन सल्फाइड और भाप की मात्रा रही होगी। सूर्य की धूप ने वायुमंडल में उपस्थित पानी के परमाणुओं को हाईडोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा होगा। फिर ऑक्सीजन ने, मीथेन और अमोनिया के साथ मिलकर कार्बन-डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन बनाई होगी। और पौधे पैदा होने के बाद उन्होंने फिर कार्बन-डाईऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला होगा। इस प्रकार शायद पृथ्वी पर तीन अलग-अलग वायुमंडल रहे होंगे।

वर्तमान में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तीसरे वायुमंडल में जी रहे हैं। पर शायद जीवन का उद्गम दूसरे वायुमंडल (नाइट्रोजन और कार्बन-डाईऑक्साइड) में हुआ हो, या शायद पहले वायुमंडल (अमोनिया, मीथेन और हाईडोजन) में हुआ हो। जीवन का उद्गम आज से बिल्कुल भिन्न वायुमंडल में हुआ होगा यह सुझाव सबसे पहले ब्रिटिश रासायनशास्त्री ज बी एस हैल्डेन (1892-1964) ने 1929 में दिया।

1936 में रूसी रासायनशास्त्री एलिक्जैंडर आई ओपारिन (1894-) ने इस मामले का गहरा अध्ययन किया। उनका मानना था कि जीवन पहले वायुमंडल में ही शुरू हुआ होगा। मीथेन, अमोनिया, पानी और हाईडोजन सल्फाइड सब छोटे परमाणु हैं।

इनमें से हरेक में सिर्फ तीन या पांच अणु होते हैं। उनमें मौजूद कार्बन, हाईडोजन, अॅाक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के अणु, आपस में मिलकर अमीनो-ऍसिड्स के बड़े परमाणु बना सकते हैं। इसमें बस एक मुश्किल है। सामान्यतः छोटे परमाणु अधिक स्थिर होते हैं, और वे बड़े परमाणुओं की तुलना में जल्दी विभक्त नहीं होते। इस कारण आमतौर पर छोटे परमाणु जल्दी से आपस में मिलकर बड़ परमाणु भी नहीं बनाते है। असल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है! बड़े परमाणु जल्दी से टूटकर छोटे परमाणुओं में बंट जाते हैं।

पृथ्वी के इतिहास का प्रारंभिक चरण

बड़े परमाणुओं से छोटे परमाणुओं बनना, कुछ-कुछ ढलान पर नीचे की ओर लुढ़कने जैसा होता है। और छोटे परमाणुओं से अपने आप बड़े परमाणु बनना कुछ-कुछ चढ़ाई पर चढ़ने जैसा होता है। छोटे परमाणुओं को बड़े परमाणु बनने के लिए उत्साहित करना होता है। पर यह उत्साह उन्हें कहां से प्राप्त होगा, जीवन से?यह काम ऊर्जा कर सकती है। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध थी। तब कड़ाके की बिजली चमकती थी, ज्वालामुखियों में प्रचुर ऊष्मा थी और सूर्य की धूप तो हमेशा से थी ही। आजकल पराबैंगनी-किरणें जिनमें सूर्य के प्रकाश से अधिक ऊर्जा होती है पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंचती हैं। पृथ्वी की सतह से 15 मील ऊपर वायुमंडल में ओजोन की एक परत होती है जो इन पराबैंगनी-किरणों को रोकती है। परन्तु आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का उद्गम हुआ होगा तब वायुमंडल में न तो ऑक्सीजन थी और न ही ओजोन। उस समय पराबैंगनी-किरणें अपनी पूरी ताकत के साथ पृथ्वी की सतह से आकर टकराती थीं। इसी ऊर्जा की बदौलत शायद छोटे परमाणु ढलान पर चढ़े होंगे और उनसे बड़े परमाणु बने होंगे और उससे अंततः जीवन की शुरुआत हुई होगी।

6 प्रयोग

हमारे अनुमान के अनुसार अतीत में पृथ्वी का वायुमंडल एक विशेष प्रकार का रहा होगा, और तब ऊर्जा से बड़े परमाणु बनकर जीवन का उद्गम हुआ होगा। पर शायद यह अनुमान पर्याप्त न हो। क्या हम इसका कोई परीक्षण कर सकते हैं? हमारे पास अतीत में 350-करोड़ पीछे जाने का कोई समय-यंत्र तो नहीं है, पर शायद इस परीक्षण को करने के कोई और तरीका हो?

एक अमरीकी रासायनशास्त्री हैरल्ड सी यूरी (1893-1981) की पृथ्वी का रासायनशास्त्र समझने, और वहां जीवन क उद्गम को जानने में गहरी रुचि थी। काश, कि हम पृथ्वी के अतीत की परिस्थितियों की नकल प्रयोगशाला में कर पाते? तब उस समय क्या हुआ उसको हम बेहतर तरीके से जान पाते।

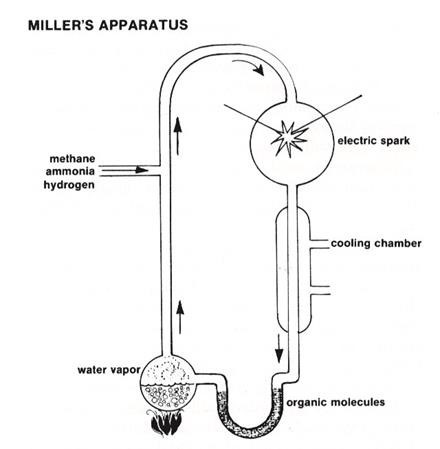

यूरी का एक शोधछात्र था स्टैन्ले एल मिलर (1930-)। 1952 में, यूरी ने मिलर को एक प्रयोग करने का सुझाव दिया।

स्टैन्ले एल मिलर

मिलर ने पहले पानी को खूब देर तक उबाला जिससे कि उसमें जीवन के सब तत्व नष्ट हो जाएं। फिर उसमें उन्होंने हाईडोजन, अमोनिया और मीथेन मिलाई। इससे एक ऐसा मिश्रण बना जो शायद पृथ्वी के अतीत के वायुमंडल से कुछ-कुछ मिलता-जुलता था।

मिलर ने इस पानी और गैसों के मिश्रण को अपने उपकरण में

लगातार घूमने दिया और फिर उसमें विद्युत के आवेश का प्रवाह किया। यह ऊर्जा का स्रोत्र बिल्कुल बिजली कड़कने के समान था। मिलर का उपकरण मिलर इस प्रक्रिया को एक सप्ताह तक दोहराता रहा। उसके बाद पानी का रंग गुलाबी हो गया। इससे मिश्रण में कुछ बदल होने की सम्भावना जगी।

एक हफ्ते के बाद मिलर ने उपकरण को खोलकर मिश्रण का परीक्षण किया। मिश्रण में जीवन का कोई तत्व नहीं था, परन्तु उसमें ऐसे कई परमाणु मिले जो शुरू के मिश्रण से कहीं अधिक जटिल थे। मीथेन का एक-छठा भाग जटिल परमाणुओं मं बदल गया था। विद्युत-आवेश ने मीथेन को ढाल पर ऊपर चढ़ाया था। असल में प्रोटीन्स में पाए जाने वाले दो सरल ऍमीनो-ऍसिड्स अब इस मिश्रण में मौजूद थे। मात्र एक हफ्ते में एक फ्लास्क में अगर दो ऍमीनो-ऍसिड्स बन सकते हैं तो फिर महासागर के समस्त पानी में करोड़ों सालों में क्या हुआ होगा?

मिलर के बाद अन्य रासायनशास्त्रियों ने भी प्रयोग किए। अमरीकी रासायनशास्त्री फिलिप एच एबिलसन (1913-) ने सरल यौगिकों के विभिन्न मिश्रणों के साथ प्रयोग किए। उसने यह पाया : जब तक मिश्रण में कार्बन, हाईडोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु मौजूद थे तब तक उसमें अमीनो-ऍसिड्स बनते रहे।

1959 में दो जर्मन रासायनशास्त्रियों विलहेल्म ग्रौथ और एच फॉन वेसिनहौफ ने विद्युत-आवेश की बजाए पराबैंगनी-किरणों का ऊर्जा के रूप में उपयोग किया। इससे भी उन्हें अमीनो-ऍसिड्स मिले। अगर रासायनशास्त्री अधिक मात्रा में मिश्रण लेकर अपने प्रयोग को लम्बे अर्से तक जारी रखते तो क्या इससे उन्हें और जटिल अणु मिलते? हां, ऐसा ही हुआ। अगर प्रयोग में मिले यौगिकों में वे शुरुआत की गैसें मिलाकर दुबारा प्रयोग करते तो क्या होता? 1961 में स्पैनिश-अमरीकी रासायनशास्त्री हुआन ओरो ने शुरुआती मिश्रण मे हाईडोजन-साईनाइड मिलाया। हाईडोजन-साईनाइड में हाईडोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का एक-एक अणु होता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिलर को अपने प्रयोग में हाईडोजन-साईनाइड मिली थी। इस प्रयोग में और अधिक अमीनो-ऍसिड्स मिले। असल में कुछ अमीनो-एसिड्स ने आपस में जुड़ कर छोटी लड़ियां (चेन्स) बनाइ। ओरो प्यूरीन्स बनाने में भी सफल हुए। यह एक प्रकार का परमाणु है - न्यूक्लोटाइड का एक भाग जिससे न्यूक्लिक-ऍसिड्स बनते हैं। 1962 में ओरो ने शुरुआती मिश्रण में फारमलडीहाइड (एक कार्बन, दो हाईडोजन और एक ऑक्सीजन का अणु) मिलाया। इस बार उसे शक्कर के परमाणु मिले जो भी न्यूक्लोटाइड का अंग थे।

1963 में श्रीलंकन-अमरीकी रासायनशास्त्री साइरल पोनमपुरोमा (1923-) ने उन पदार्थों से शुरुआत की जो पूर्व के प्रयोगों में पाए गए थे। साथ में उन्होंने एक सरल फास्फोरस का यौगिक भी मिलाया। इस बार वो सम्पूर्ण न्यूक्लोटाइड बनाने में सफल रहे। उन्हें अपने प्रयोग में दो न्यूक्लोटाइड्स आपस में जुड़े हुए मिले। अमरीकी रासायनशास्त्री सिड्नी डब्लू फॉक्स (1912-) ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। 1958 में उन्होंने अमीनो-ऍसिड्स को पानी के अभाव में गर्म किया। इससे अमीनो-ऍसिड्स आपस में जुड़े और उनसे प्रोटीन्स जैसे परमाणु बने। जब उन्हें गर्म पानी में घोला गया तब वे छोटी कोशिकाओं जैसे नन्हीं गेंदों में आपस में जुड़े रहे।

मिलर और उसके बाद के शोधकर्ताओं के तमाम प्रयोगों ने यही दिखाया कि मिश्रण में जो भी बदल हुई वो जीवनदायी दिशा में थी। जो भी नए रासायन बने वे हमेशा जीवित चीजों से मिलते-जुलते थे। पृथ्वी पर जीवन का उद्गम होना कोई चमत्कार नहीं था। न ही उसमें कोई आश्चर्य की बात थी। शुरुआत में रासायन और ऊर्जा के स्रोत्र मौजूद होने के बाद यह प्राकृतिक धारा जीवन की ओर बढ़ी। इस स्थिति में क्या हर ग्रह जहां जीवन क पनपने की कुछ गुंजाइश है,

वहां जीवन मिलेगा? चंद्रमा पर पानी और हवा दोनों नदारद हैं। बुध और शुक्र ग्रह एकदम गर्म और लाल हैं। मंगल के आगे के सभी ग्रह एकदम ठंडे हैं और उनका रासायनशास्त्र पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। मंगल पर जीवन सबसे अधिक सम्भव लगता है। वहां हवा का घनत्व कम है, वहां थोड़ा पानी भी है और वहां बहुत ठंड है। शायद वहां जीवन के एकदम सरल रूप रहे हों। अगर ऐसा न भी हो तो भी वहां की मिट्टी में जीवनदायी रासायन मिले - जैसे अमीनो-ऍसिड्स।

1976 में दो परीक्षण रॉकेट मंगल की सतह पर पहुंचे और उन्होंने वहां की मिट्टी की जांच-परख की। उन्हें मिट्टी के नमूनों में कार्बन के परमाणुओं का कोई नामोंनिशा नहीं मिला। कार्बन के परमाणुओं के अभाव में मंगल पर पृथ्वी जैसे जीवन का उद्गम होना असम्भव है।

वाईकिंग मंगल ग्रह पर

पर हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें है जो बाहर अंतरिक्ष से आती हैं। हमारे ग्रह पर बृहमांड से तमाम उल्काएं आकर गिरती हैं। अधिकांश उल्काएं धातु या पत्थर की बनी होती हैं, और उनमें जीवित पदार्थों वाले तत्व नहीं होते हैं। कभी-कभी कोई ऐसी उल्का आकर गिरती है जिसमें पानी और कार्बन के यौगिकों के कुछ अंश होते है।

1969 में एक ऐसी उल्का ऑस्ट्रेलिया में गिरी और उसके कई अवशेषों को तुरन्त इकट्ठा किया गया। उनका पोनमपुरोमा समेत कई रासायनशास्त्रियों ने अध्ययन किया। उन्होंने उल्काओं के कार्बनिक पदार्थों में 18 अलग-अलग अमीनो-ऍसिड्स पाए जिनमें से छह ऐसे थे जो जीवित चीजों के प्रोटीन्स में पाए जाते थे। इसका यह मतलब नहीं कि उल्काओं में कोई जीवित वस्तु थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि जीवन के अभाव में भी इस प्रकार के पदार्थ पनपते हैं - शायद जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। अन्य शब्दों में, ऐसा नहीं है कि केवल प्रयोगशाला में ही रासायनिक परिवर्तन जीवन की ओर बढ़ते हैं। बिना किसी मानवीय हस्ताक्षेप के उल्काओं भी यह काम करती हैं।

एक और स्थान से रोचक नतीजे मिलने की उम्मीद है। यह धूल और गैस के भीमकाय बादल हैं जो सितारों के बीच हमारे बृहमांड में अनेकों स्थानों पर नजर आते हैं। इन धूल और गैस के बादलों से ही हमारे सौर-मंडल का निर्माण हुआ था। यह बादल अंतरिक्ष में करोड़ों-खरबों मील दूर स्थित हैं परन्तु उनमें से रेडियो-तरंगे निकलती हैं। हम पथ्वी पर बैठे-बैठे उनका अध्ययन कर सकते हैं। हरेक पदार्थ से रेडियो-तरंगे निकलती हैं। और हरेक परमाणु किसी अलग प्रकार की रेडियो-तरंगे भेजता है। हरेक परमाणु का अपनी एक अनूठी रेडियो-तरंगे होती है जिसे उसका ‘फिंगरप्रिंट’ कहते हैं।

1960 के दौरान मनष्यों ने ऐसे रेडियो-टेलिस्कोप विकसित किए जिनके द्वारा इन क्षीण रेडियो-तरंगों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण कर पाना सम्भव हो पाया।

1968 में इन बादलों में पानी और अमोनिया के ‘फिंगरप्रिंट्स’ पाए गए। फिर 1969 में एक कार्बन के यौगिक - फारमलडीहाइड के बारे में भी पता लगा।

1970 के दशक में अन्य अधिक जटिल यौगिकों का पता चला। हरेक में कार्बन पाया गया और कुछ यौगिकों में सात-आठ अणु पाए गए।

रेडियो टेलिस्कोप

ब्रिटिश खगोलशास्त्री फ्रेड हॉयल (1915-) ने इन बादलों में अल्प मात्रा में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक-ऍसिड्स होने की आशंका भी जताई। उनकी मात्रा शायद बहुत कम हो सकती थी और उन्हें पहचानना भी मुश्किल था पर वे जीवन का द्योतक थे। शायद सबसे पहले जीवन वहीं शुरू हुआ होगा और शायद वहां से ही सबसे पहले जीवन, पृथ्वी पर आया हो।

यह सुझाव शायद एकदम सही न हो क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं। यह देखते हुए कि जीवन करोड़ों-खरबों वर्ष पहले पनपा, और उसको लेकर उन्हें जो भी थोड़े-बहुत सुराग मिले उनसे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ जाना है। आने वाले सालों में अवश्य इससे और कहीं बेहतर करेंगे।

समाप्त

(टीप - नवीनतम खोजों के मुताबिक वैज्ञानिक रासायनिक मिश्रण से एककोशीय जीव उत्पन्न करने में सफल हो चुके हैं)

[अनुमति से साभार प्रकाशित]

COMMENTS